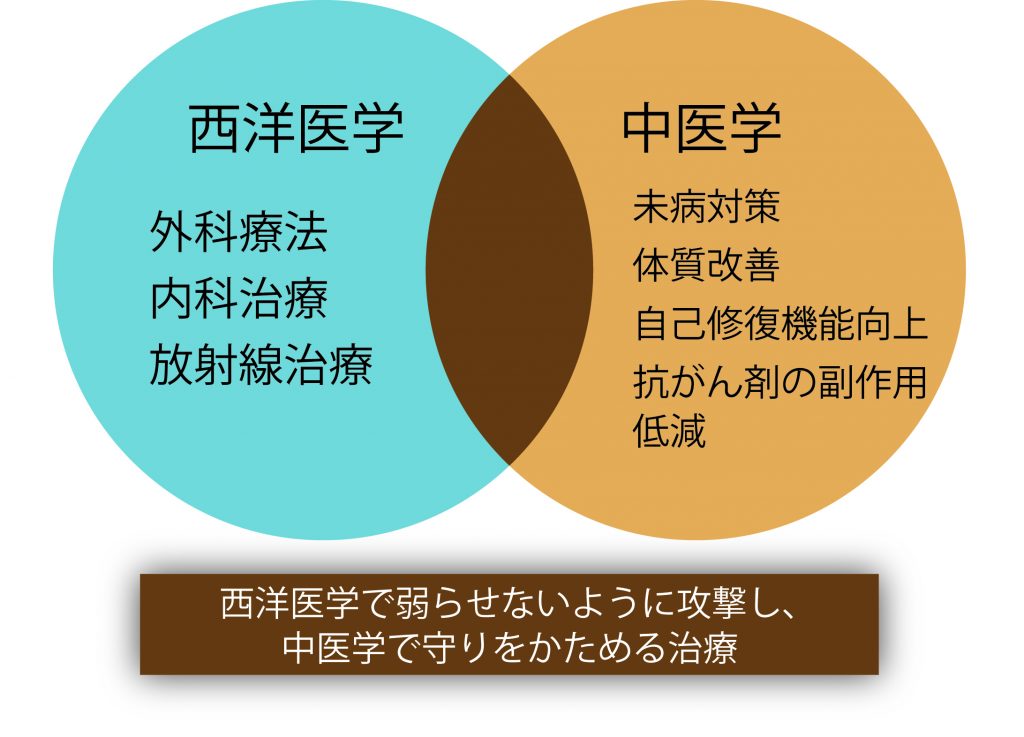

結論から先に申し上げますと、がんの治療にも中西結合医療が有効で、西洋医学では攻撃タイプの治療、中医学(漢方など)では守りタイプの治療を実施するのが有効と考えます。

どういうことなのか、順番に書いてみようと思います。

がんという病気とは?

がんはどういう病気なのかというと、体の中の一部の場所で(本来は育たないはずの)異常な性質をもった細胞が、あるときから無秩序に増殖してしまい、制御できない塊をからだの一部に形成し、またはあちこちに転移してさまざまな代謝異常などを引き起こす進行性の病気です。ペットのがんでもヒトと同様に、皮膚がん、乳がん、骨肉腫、血管肉腫などいわゆる固形がんと言われる塊状のものを作るタイプと、白血病やリンパ腫を含む血液がんなどの全身性タイプもあります。

がんは進行するステージがあり、時にテロリストに例えられたりします。

① 発生:偶然に傷ついた遺伝子により異常細胞ができてしまう(テロリストができてしまう)と、通常ならば修復担当の正常細胞がやっつけてくれるのですが、ストレスや免疫力の低下などにより修復機構がうまく働かなくなり、異常細胞(テロリスト)が増え続けてしまうようになります。異常細胞が増えていくだけの過程では、テロリストもおとなしく、無症状の期間がしばらく続きます。

② 増殖:がん細胞が大量に増殖し、次に発病(テロリストの行動)がはじまると、炎症や出血・自潰(自爆テロ)、転移やホルモン異常など(同時多発テロ)が体の中で始まることになります。

③ 発症:がん細胞の活動が活発になり、シコリは拡大し、生活上の異常もでてきます。正常細胞よりもがん細胞が栄養分を奪っていくようになるので、食事をとってもがんに奪われる栄養が増えていき、普通に食べてもだんだん痩せていくようになります。

④ 進行・衰弱:このような状態(悪液質)になると、すでに体は代謝異常のドミノ倒しが起きており、気分が悪くなって食事も進まない状況になって衰弱していきます。動くのがつらくなる一方で、がんはどんどん進行し、最後はガン死となってしまいます。

がんの診断について

動物の種類とがんの種類によって進行スピードなどがん(テロリスト)の性質が異なるため、戦う相手を知るためにも、西洋医学的ながんの診断はとても大事なプロセスです。中医学的な診断は、全体を観察して体質診断をしていきますが、がんの種類よりも患者全体の評価が重要視されます。これから何が必要なのか?を知るために、このアプローチも非常に大事なポイントになります。

普段の診療では、上に書いた③や④など、残念ながら進行がかなり進んでからの来院もまだまだ多く、診断時にはすでに進行したステージの状況にあることも珍しくありません。

西洋医学でのがんの治療について

現在の一般的なペットのがん治療には、外科療法(手術)、内科療法(抗がん剤)、放射線療法が3本柱となっています。

l 外科療法ではがんを大きく取除くことができます。治療の効果はもっとも期待がもてるのですが、一方では手術には全身麻酔が必要となり、がんの種類によっては、手術で手を失う、足を失う、内臓の一部を失う、などのマイナス要因も考慮する場合があります。そして、回復するまでには体力と時間、そして費用がかかります。

l 内科治療では動物医療では抗がん剤が主流です。分子標的薬という新しい抗がん薬も利用頻度が高くなってきていますが、ヒト医療ではすでにその先の免疫療法のお薬というのが利用されてきています。ヒトの新薬は薬価が驚くほど高価であるため、動物医療にはなかなか利用できず、古くから利用されている抗がん剤も高頻度に利用されています。毒を以て毒を制す旧来の抗がん剤の性質として、がんそのものだけに効くというわけではなく、全身の正常な細胞にも影響してしまうので、どうしても副作用を意識して効果を求めていく必要があります。

l 放射線治療では、脳腫瘍や頭部のガンなど、手術が難しい場所でもがん細胞を攻撃できるメリットがありますが、強度な放射線を維持・管理できる設備と資格の問題があり、日本国内でも限られた場所でしか動物への治療ができないのが現実です。放射線照射には複数回の治療が必要で、ペットの治療にはその都度全身麻酔が必要です。

3本柱の治療法は、基本的にはがんに対して攻撃を仕掛ける治療といえます。注意が必要なのは、すでにがんがある程度進行してしまった状況では、体力が落ちていることがあり、弱った患者に、強い治療を実施すると、治療によってかえって患者本人を弱らせることが有り、最悪それで死んでしまうことです。

しかしながら、何かしないと進んでしまう病気なので、西洋医学で学術的に沿った治療をするわけなのですが、結果それが強すぎる攻撃になってしまうこともあります。治る見込みが高い場合はチャレンジすることもありますが、私もまだ経験が浅いころは、そのようなケースで西洋医学だけで対処しようとして、体力を無駄に消耗させてしまった苦い経験もあります。

中医学でのがんの治療について

中医学では、がんの治療の時も、「がん」に注目するのではなく、「患者さん」に注目します。そのため、弱ってきて「虚証」体質が進行している場合には気力や体力を上げる治療、がんになりやすい動物種や、生活や食生活が乱れている子には「未病対策」としての体質改善など、身体を守るための治療が選択されます。

裏を返せば、中医学ではがん細胞そのものを攻撃することができるのではなくて、体質改善をすることで病気を治すための体内スイッチを入れて自己修復能を高めていく治療がメイン、ということになります。

中西結合医療という考え方

そこで、西洋医学で弱らせない攻撃的な治療と、中医学で守りをかためていく治療を組み合わせた中西結合医療(ちゅうせいけつごういりょう)が有効なのではないか、と考えるのです。

中医学を活用することのメリット

がんは進行性の病気であるため、早期で完治できないと最終的にはがんで亡くなる病気です。しかしながら、がんと共生していく、そういう選択肢も時に有効なことがあります。寿命まで、がんと共存できれば、病気があっても生活はできるかもしれません。がんが進行しても攻撃だけの治療では体力を維持できずに、結局弱ってしまった、ということがなるべくおきないように、漢方や中医学をうまく併用していけるといいのではないでしょうか?

いつから中医学を併用するべきか

けれどもそのためには、漢方などの中医学も早期から積極的に利用していかないと、体力がなくなってからではスイッチをいれても戻す余力がありません。(西洋医学では)もうだめだから、と言われてからの中医学では、存分に発揮できる余力がすでにないかもしれません。

漢方には抗がん剤の副作用を低減させる効果も知られています。西洋医学の治療中に併用することでも、邪魔をすることは少ないように思います。

おそらくがんの治療に、漢方や薬膳、鍼灸など中医学は主役にはなれないかもしれませんが、名脇役にはなれるポテンシャルが存分にあり、時に主役にも、と思っています。

ということで、西洋医学と中医学は両方利用するのが有効だろう、と私は思います。